目次

「校閲室」の新入社員

はじめまして! タクトシステムの校閲室に2025年度新卒採用で入社したなまこと申します。

文章を「書く」よりも「赤字を入れる」方が好きなので校正職を志望。

そんな自分が校正のお仕事よりも先にブログを書くことになり、正直緊張していますが、「いっそ最初の赤入れ対象は自分の文章であれ」と腹をくくり、頑張って綴ります!

さて、校正・校閲といえば、2016年にテレビドラマ『地味にスゴイ! 校閲ガール・河野悦子』(原作『校閲ガール』)が放映されたり、2023年に漫画『くらべて、けみして 校閲部の九重さん』が発売されたり、2024年には書籍『校正・校閲11の現場 こんなふうに読んでいる』が刊行され、多様な分野で活躍する校閲の現場が紹介(タクトシステムも掲載!)されたりするなど、近年その仕事が脚光を浴びています。

しかし、これだけ注目を集めていても、校正職の新卒採用は希少であり、新米校正者がどんな日々を送っているのかはあまり知られていないのではないでしょうか?

そこでこのブログでは、まったくの素人である新入社員がどのようにして「校正者」になっていくのか、その過程をお伝えしていければと思っています!

初回は新卒校正社員の入社したてほやほやの3週間を週ごとのダイジェストでお届けします。

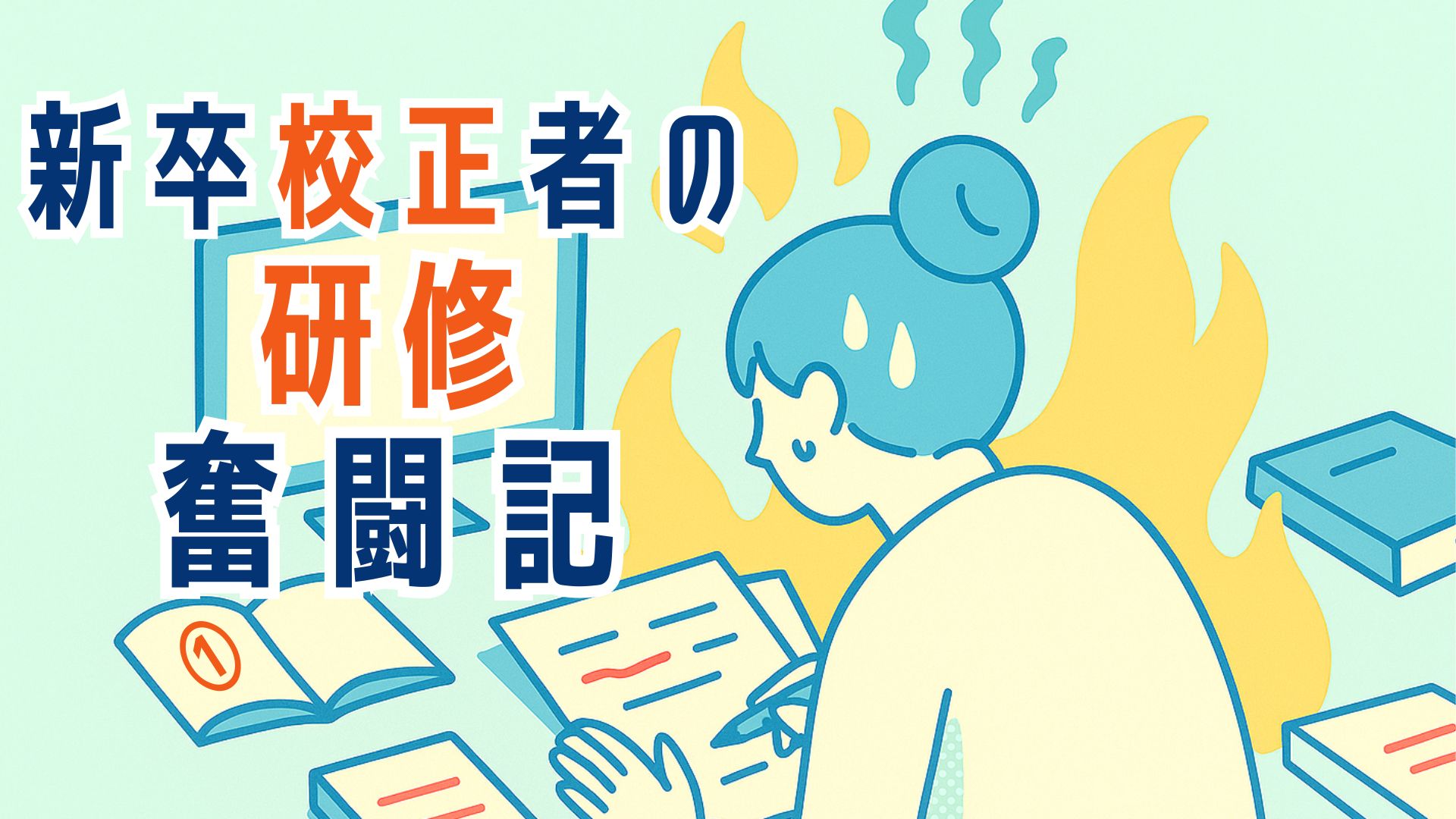

【1週目】印刷物をつくるプロセスを学ぶ

1週目は社内の業務を知ることから。どの部署が何を担い、どのプロセスで関わっているのかを学びます。

業務推進室・デザイン室・制作室・校閲室、それぞれの部署の方から説明を聞きながら、進行管理、デザイン、DTP制作、校正へと続く一連の流れを教えていただきました。

専門的な用語が多く登場した時は、カンプ?面付け?というように頭の中にハテナを浮かべながら、メモを取ることに必死になっていました。

この社内研修を受けて、外からはなかなか見えない緻密な連携がひとつの印刷物を支えていると実感。それと同時に、自分の部署の業務内容のみを覚えればよいというわけではないと痛感しました。

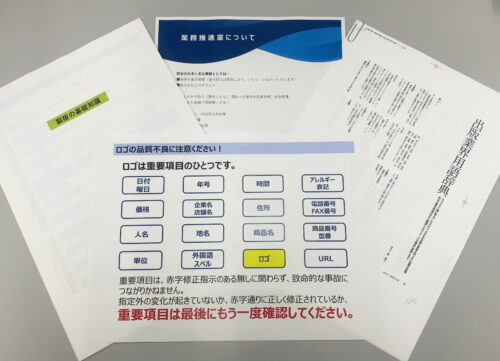

【2週目】校正って何?――知識のインプット週間

2週目からは、いよいよ校正についてのお勉強がはじまります。

勉強方法は、とにかく「読む」。

校正に関する本をどっさりもらえて大興奮しました。

ここからは、どんな本たちを読んできたのかをご紹介したいと思います!

最初に手に取ったのは『実例 校正教室』。

この本は現在絶版になっているらしく(2023年に電子書籍版は出たみたいです)、先輩社員が古本屋で入手してくださいました(歓喜)!

この本には、そもそも校正とは何か、なぜ校正が必要なのかという前提事項から、誤植になりやすい文字の具体例など実際の校正作業に役立つ情報がふんだんに盛り込まれています。

『実例 校正教室』という「いかにも校正について学べます」感満載のタイトルに惹かれ、なんとなく最初に読み始めましたが、基礎的な事項を校正作業の手順に沿って説明してくれているので、私の直感は間違っていなかったと自画自賛(笑)。

実際に読んでみて、一言で「校正」といっても、その作業工程は赤字照合や原稿の引き合わせ、素読みなど様々で、その時々で重点的に見るべき箇所、かけるべき時間も変わってくるんだろうな…なんてことを思いました。

続いて読んだのは『標準 編集必携』。

この本には原稿整理や組版のルールから著作権などの法規まで幅広い情報が記載されています。

実際に読み進めると、「言われてみれば確かに」な情報が詰まっていました。

例えば、注の書き方ひとつをとっても、行間注・割注・脚注・挿入注…というように様々です。普段はなんとなく読んでいる注も言われてみればこんなに種類があるのかと驚きました。

これだけ言うと「真面目で優秀な新入社員だな(^_^)」と思っていただけるかもしれません。

ですが率直に言って、本書は読了するのに非常に苦しみ、一読だけでは理解できませんでした。

特に苦労したのは「組方」についてです。ルビや見出し、索引の組方など、尋常ではない情報量が載っていて圧倒されました(3周してなんとか理解した…ことにしました)。

気持ちを新たに! 次は『校正記号の使い方』を読みました。

タイトルにある通り、校正記号について詳細に解説されています。

校正記号はJISで定められていますが、書き方は必ずしも一つではないことを知りました。

校正記号が一様ではないということは、社内で使う記号は統一されているのか? 最も分かりやすい校正記号の入れ方はどれなんだ?といった疑問が浮かんできました。

余談ですが、本書には欧文の校正記号や校正例も掲載されていて、眺めてみたのですが校正未経験の私からすると、呪文のようにしか見えませんでした(笑)。

ここまで校正に関する本を中心に読んできましたが、校正の精度や制作現場で求められる対応力を高めるためには、DTPやデザインの知識も大きな武器になります。

そこで『デザイナーズハンドブック』を通してDTPによるデザインや画像修正、印刷や製本の種類など幅広いテーマについて勉強しました。

この本は初心者の味方です! 他の本と比べてカラフルでイラストもたっぷり組み込まれているので読みやすく感じました。

1週目の社内研修で分からなかった専門用語がここでようやく理解できた気がします。

本書で興味深かったのは色校正の話です(どうしても校正の方に関心がいってしまう)。

写真の明度や解像度だけでなく、食べ物がおいしそうに見えるか(シズル感)までチェックする必要があることを知り、写真の印象まで左右する色校正の繊細さに驚きました。

続いて読んだのは、共同通信社から出ている『記者ハンドブック』。

この本は辞書のようで辞書ではない…。

用語の「意味」ではなく、正しい「使い方」が丁寧に示されている一冊です。例えば、同音異義語の使い分けや差別語にあたる用語などが列挙されています。

最も勉強になったのは、「誤用されやすい語句」の項目です。

ある表現が誤りだと知らなければ、そもそもその誤りに気づくことすらできない――その事実に、言葉を扱う怖さを感じました。

またこの本には、誤用の書き換え例が掲載されている一方で、「辞書によっては認めている使い方も含まれている」と注記されています。

つまり「正しい日本語」は唯一無二の正解があるわけではなく、時代や使う場面によって揺れ動くもの。だからこそ、「校正者自身がどう判断するか」が問われるのだなと考えさせられました。

最後に、上記の本を通して勉強する際の小休憩として読んでいたのが『記号・約物事典2008』です。

これは先輩社員に貸していただいた『DTPWORLD』という雑誌の付録で、この雑誌は2009年に休刊しているため、今読めるのはレアなのではないか!と舞い上がりました。

本書はタイトルの通り、記号・約物がずらりと並べられ、それぞれに解説が添えられています。

面白いと思ったのは、一つの約物に対して複数の呼称があることです。

例えば、よく使う「&」は「アンド」とも読むし「アンパサンド」とも読むそう(アンパサンド…なんかおいしそう…)。

また、記号の他にも郵便番号が7桁に変更された時に誕生したキャラクター「ポストン」が載っていて、かわいくてキュンとしたりしていました。

そんなふうにして、2週目はひたすら読む、学ぶ、そして読む、という知識をインプットする日々を送りました。

右も左も分からない中、毎日が初耳の連続。

情報量が多くて頭から湯気が出そうになることもありましたが、先輩社員が選んでくださった良本たちのおかげで、気づけば夢中でページをめくっていた、そんな1週間でした!

【3週目】校正者に必要なものとは?――贅沢な個別研修

さて、一人で勉強する期間を終え、3週目からはなんと、先輩社員が個別で研修してくださるという贅沢な期間のスタート!

まずは、「校正者」になるためには何が必要なのかを考えるところから。

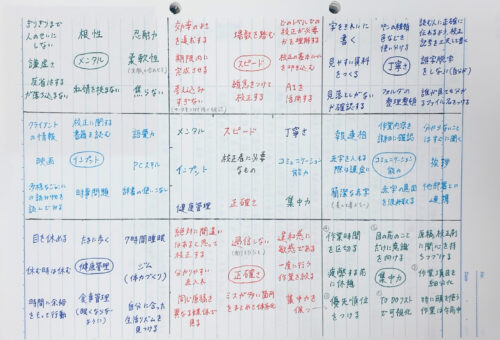

その手段として用いたのが「マンダラチャート」でした。

マンダラチャートとは、目標を達成するために必要な要素を9×9=81マスの枠に書き出して可視化するフレームワークのこと(あの大谷翔平選手も活用していたそうです)。

今回の研修では「校正者に必要なもの」というお題で、まず自分でチャートを作成し、それを先輩社員のものと見比べながらコメントしていただくという形で進行しました。

実際に私が挙げた「校正者に必要なもの」は以下の8つです。

➅コミュニケーション能力 ⑦健康管理 ⑧メンタル

今見返すと、ざっくりしすぎですね…「メンタル」って(笑)。

一方、先輩社員のマンダラチャートに記されていたのは、

①集中力 ②日本語読解力 ③謙虚さ ④注意力・好奇心

⑤体力 ➅伝達力・表現力 ⑦守備範囲の広さ ⑧テクノロジー活用力

さすがは現場で活躍されている方ならではの、経験に裏打ちされた視点が並んでいました。

双方のマンダラチャートを比較して再認識させられたのは、なんといっても「集中力」と「日本語読解力」は必須ということ!

先輩社員のチャートには「どこでも集中できる図太さ」「暇なときは辞書を読む」といった項目が並び、校正という仕事への真摯な姿勢に驚かされました。

しかしもっと重要なのは、強靭な集中力と豊富な語彙があっても、とにかく赤字を入れたらよいというわけではないことです。大事なのは「謙虚さ」を忘れないことだと教わりました。

というのも、校正者の役割は文章を修正することではなく、あくまでクリエイターを支えることであり、誤りに気づいた時でも、本当に赤を入れるべきか、著者の意図を尊重して入れないでおくべきか、と一歩立ち止まって考える姿勢が求められるのです。

校正者には「体力」も必要です。

校正職はザ・デスクワークのため、ハードな肉体労働ではないものの、静かにタフさが求められます。

例えば、長時間集中して座っていられる身体的な土台が必要ですし、疲れてもブレない精度を支える健康状態も保たなければなりません(校正者が立ち向かうのは誤字脱字だけでなく、眼精疲労と腰痛との戦いもあるみたいです…)。

最後に、先輩社員の言葉を借りると、「まずは“広く浅く”守備範囲を広げていくこと」が校正者としての強みになるそうです。というのも、幅広い分野の知識があることで、原稿の違和感や誤りにいち早く気づけるからです。

例えば先輩社員の実例を挙げさせてもらうと、その方は会社でもプロテインをシャカシャカするほど、筋肉愛が日常ににじみ出る方なのですが、とある図鑑の校正を担当した際、太ももの筋肉の名称に間違いがあると誰よりも早く気づいたそうです。

一見すると校正とは無関係に思える知識が、実は仕事に直結することもあるのですね。

それをまさに実感したのが、次の個人研修で「先輩社員お手製テスト」に挑んだ時。

校正とは別物に見える仕事も、実は校正と地続きなのだと気づかされることになるのですが――。

おっと、つい長くなってしまいました。

入社してからの3週間は、印刷物ができあがるまでの工程を学び、校正やDTPの基礎知識を本から吸収し、先輩社員との個人研修を通して校正者としての視点を養う――そんなふうに、少しずつ校正という仕事への理解を深めていく期間となりました。

次回のブログでは、先輩社員お手製のテストに挑んだ記録をお届けしたいと思います。

「校正者」を目指す道のりは、まだまだ続きます!

なまこ氏の研修を担当している、先輩社員(筋肉好き)でございます。本来、他人にものを教えられる立場ではないのですが、自分が経験したことや、知っていることを「伝える」つもりで研修にあたらせてもらっています。

ここだけの話、校正マンダラチャートがこういう形で世間様の目に触れることになろうとは思ってもみませんでした。

私が「校正者に必要なもの」を語るなんておこがましい限りですが、こういう考え方もあるのだな、くらいに受け取っていただき、お目こぼしくだされば幸いです。(他の校正者の方の考えるマンダラチャートも見てみたいなあ…)

それにしても、新卒社員が校正というお仕事に対して抱いている熱意とひたむきさには、見ていてまぶしさを覚えますね。

研修で接しているこちらも、身が引き締まる思いというか、初心を思い出すというか、ちょっとばかり若返るような気がします。

自分なんかうかうかしていると、この若者にあっという間に追い抜かれるぞ?とか考えて背筋が伸びたりして。

「後生畏るべし」とはこのことですね…コウセイだけに。(一度言いたかった)